|

| 長袋五山から名取川を挟み大きく見える羽山 |

大倉山は地元では羽山とか大日向山(おおひなたやま)と呼ばれ里の近くの住民から親しまれた山のようです。昔、山の中腹に光善院という修験寺もあって霊山とされています。周囲の部落は平家落人伝説もありロマンに満ちた地でもあるようです。

この山の地質は羽山グリーンタフ(羽山緑色凝灰岩)とその風化物からなるとされ、この山に点在する岩を見ると確認できます。植生はブナ&イヌブナなどが多い様です。

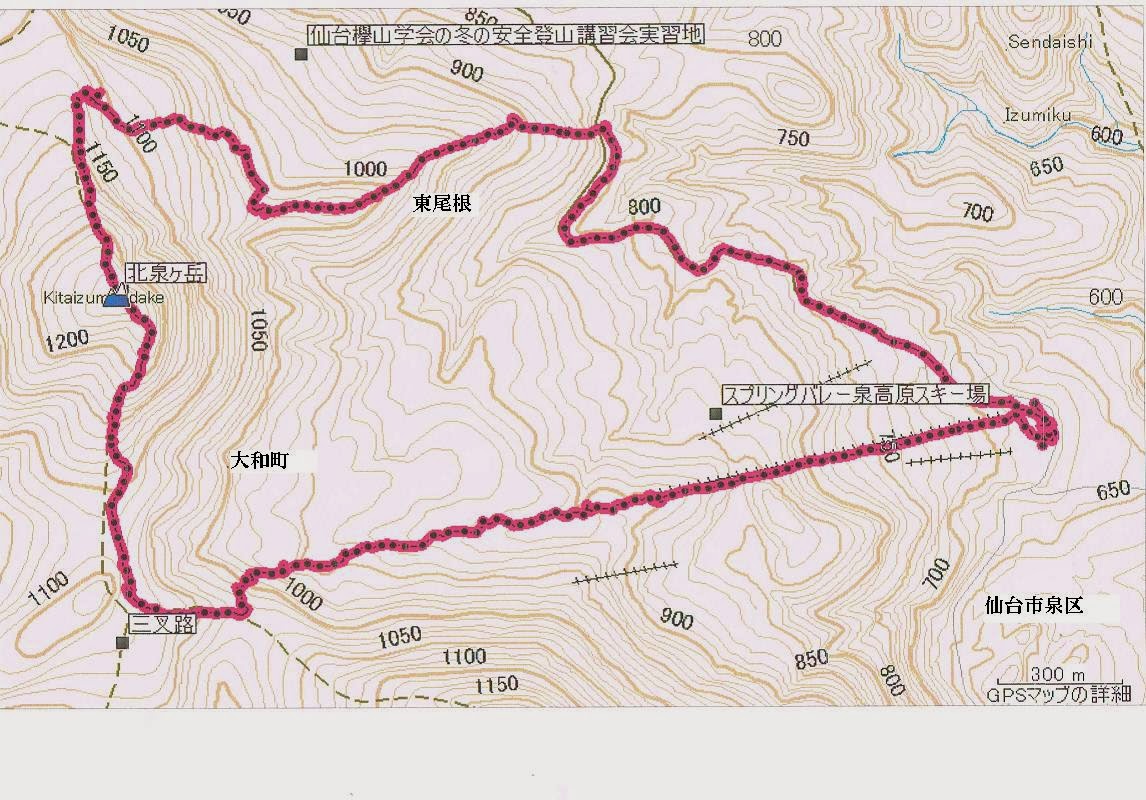

今回歩いたコースは北麓の羽山地区から山頂の羽山神社への参道を登り、西側の国久(くにきゅう)へ山頂のテレビ中継局の管理道を降りる経路です。

登り口は羽山別当修験寺歴代法印の碑などがあると言われる所です。具体には、民家の間に羽山権現参道の立看板がある所が入口です。

|

| 民家の間に標識看板がある |

少し進むと、右手の奥に古びた石鳥居が見られ、その前は畑となっています。垣根に副って歩き、鳥居をくぐると杉林を縫って進む道になる。この辺でよく見られる、イノシシ除けの防護策は設置されておりません。

|

| ここから羽山神社への参道がはじまる |

|

| 参道に種々の標識がある |

辺りが雑木林に変わる頃から急坂が始まります。しかし、ペースはさほど早くはなく、適当に休憩取られているので、前回歩いた時のように息が上がる事はありません。

|

| 急坂を登る |

そして積雪があることにより歩き易く感じられます。雪があるので、確認できないのですが、ここは参道であるが石畳も見られないし、階段もよく分かりません。普通の登山道の形に思えます。

|

| 頂上近くの大岩が参道近くにも見られます |

巨岩が現れる。御幣束が立てられる大岩のたもとで一息つきますが、大岩はその後も斜面に現れます。参道に副って木々の枝に赤ではないのですが布テープが整備されています。約300m1時間登ってテレビ中継所のある頂上に着きますが、その前に羽山神社があり、

|

| 頂上の羽山神社 |

少し西側の頂上には二等三角点が設置されていました。残念ながら「大岩の神壺」を見逃してしまいました。

|

| 山頂の標識 |

少し休んで、雪の林道を国久に向かっており始めますが、雪が降り続き視界は悪い状態でした。途中、細野原への道が分岐します。

暫くして、楯山と大倉山の間の道路に出て、名仙台市長の岡崎栄松氏の晩年隠棲の地となった岡崎牧場の前を通過し、名取川を渡り457号線まで長い歩きでした。

天気 はじめは雨、雪に変わる。300m付近から靄がかかる

参加者 40名程度

参考コースタイム: 9:50羽山登山口(標高123 m)→10:25休憩(標高275 m)→休憩(343 m)→11:01頂上 11:13→ 11:37送電鉄塔下(317 m)昼食12:01→ 12:38本砂金川の橋上(139 m)→13:05長袋 国道457号

参考コースタイム: 9:50羽山登山口(標高123 m)→10:25休憩(標高275 m)→休憩(343 m)→11:01頂上 11:13→ 11:37送電鉄塔下(317 m)昼食12:01→ 12:38本砂金川の橋上(139 m)→13:05長袋 国道457号